新収益認識基準が2018年4月から早期適用可能になる。その主な内容はIFRS15やUSGAAPのTopic606と基本的に同一である。ここでは5ステップの適用といった具体的な話ではなく、基準のベースにある思考法を解説する。

新収益認識基準の中心には「履行義務」という概念がある。これは顧客に財・サービスを提供する義務をいい、契約によって生じる。*1例えば商品の販売であれば商品の引き渡しが履行義務である。*2

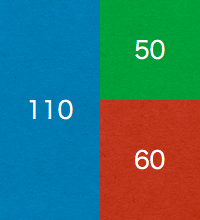

履行義務の価値はその対価の価値に等しい。例えば500万円を顧客から受け取る契約なら、それと交換される履行義務の価値も500万円と考える。これを仮に仕訳すれば資産と負債を同額で建てることになり、純額では価値は生じない。

対価 500/履行義務 500 (備忘勘定)

ただし、これらの資産と負債そのものが開示の対象になることはない。あくまで概念的なものであり、実際に仕訳されることも稀だと思われる。開示されるのはポジションの変動から生じる純額である。

例えば先の状況で履行義務を果たした場合、履行義務が消滅して500万円の資産が純額で生じる。このとき500万円の資産をBS上認識すると同時に、その見合いとして500万円の収益をPL上認識する。

履行義務 500/収益 500 (義務の履行)

売掛金 500/対価 500 (資産の認識)

逆に履行義務を果たす以前に対価を受領した場合、例えば500万円が前払いで振り込まれた場合には負債が純額で生じる。これはBS上前受金として認識し、履行義務を果たした時点で収益に振り替える。

現金 500/対価 500 (対価の受領)

履行義務 500/前受金 500 (負債の認識)

前受金 500/収益 500(義務の履行)

補論1 工事契約

建設工事や受注ソフトウェアなど、従来工事進行基準によって処理されていたものは新基準ではどのように扱われるのか? これは履行義務を部分的に果たしたと言えるかという問題である。

仮に工事が中止になったとして、すでに作ってしまった部分について対価を請求できるなら、その部分については履行義務を果たしたということができ、現行の工事進行基準と同様に段階的に収益を認識することが認められる。*3

一方、工事が中止になったとしても定額の保証金しか受領できないような場合には、全体が完成して初めて対価を受け取るための履行義務を果たしたといえるため、現行の工事完成基準と同様の処理になる。

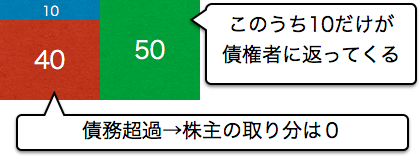

補論2 本人か代理人か

新収益認識基準では、本人として行った取引でなければ収益を総額で認識することは認められない。これは次のような考え方である。

例えば旅行代理店が飛行機のチケットを手配する場合、旅行代理店の履行義務は旅行客と航空会社を取り次ぐことである。フライトそのものは航空会社の履行義務であって旅行代理店の履行義務ではない。*4

このとき旅行代理店が飛行機のチケット代の総額を収益として認識することは、相応部分を仕入計上したとしても、認められない。チケット代はフライトに対して支払われるものだからである。

すなわち、チケット代は航空会社の履行義務の対価であって、旅行代理店の履行義務の対価ではなく、旅行代理店にとって他人の収益である。旅行代理店はただ、チケットを手配した代理人として手数料だけを収益認識する。