前回に引き続き、ブキャナン*1とワグナーの"Public Debt in a Democratic Society"から、"The Fallacies of Debt Burden"という議論を紹介する。第2回となる今回は、「外国債は負担を生じるが、内国債は負担を生じない」という見解について検討が加えられる。以下翻訳。

内国会計の誤謬

密接に関係している、しかし別の議論が、公債の負担に関する3つの誤った結論を支えている。ここにある中心的な誤謬は単に会計についてのものである。

先述した公債負担の分析*2では、公債が発行されたとき、誰がそれを購入するのかについては注意が払われていなかった。基本的な原則についての冒頭のサマリーでは、公債を購入する人々が市民か外国人かは、何ら違いを生じない。このレベルの議論では、内国債(internal (domestic) public debt)と外国債(external (foreign) public debt)はほぼ完全に無差別である。いずれ場合でも、有権者=納税者=受益者としての立場においての個人は、貸し出す意思を示した他の個人から資金を借り入れる。貸し手が、状況によっては、借り手と同じ政治的集団のメンバーであるかもしれないという事実は、この分析にとって関係がない。両者が政治的に同一のグループであれ、個人は借り手と貸し手という二つの異なる立場において振舞うだろう。

我々が提示したシンプルな分析とは際立って対照的に、公債の負担についての3つの誤った結論に至る議論は、国内で保有される(internally-held)公債と国外で保有される(externally-held)公債との区別に決定的に依存している。外国人による国債の購入と保有に関する議論については、つまり外国債については、異論を唱えるべき点は比較的少ない。大部分の学者は、普通の市民と同様に、基本的な原則を受け入れている。外国債はそれによってファイナンスされた公的な財の機会コストを先送りすることを可能にし、そのコストは発行後の期間において支払わなければならない利息と償還費によって測定される。このことから、外国債はその本質的な点において、私的な債務と類似していると認められる。

論争は内国債の負担についてのみ生じる。内国債は負担の先送りを生じさせないし、本質的な点において外国債や私的な債務と異なるものだと主張されている。

どの時点において債務負担が生じるかということが、誰が公債を購入するかということに、なぜ決定的に依存しなければならないのか? なぜ外国債は内国債と根本的に異ならなければならないのか? 米国債を購入するのがロンドンの銀行かドイツのビジネスマンかということが本当にそれほど重要なのか? この違いが米国の納税者の経済的状態にどうやって影響するというのか?

ここにあるのは単純な会計についての混乱であり、例を示すことが解決の助けになるだろう。

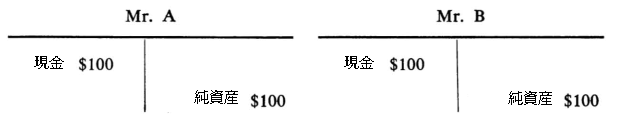

A氏とB氏という、あらゆる面において同等と仮定される2人だけから成る小さなコミュニティを考えよう。公債の発行前には、2人の市民のそれぞれのバランスシートは次の通りである。

今、コミュニティ(AB)が、公債の発行によって公的な財のプロジェクトをファイナンスすることを決定するとしよう。話を簡単にするために、このプロジェクトは100ドルのコストによって100ドルの便益を生む、と仮定する。さらに、便益はAとBが等しく分けあうと仮定する。

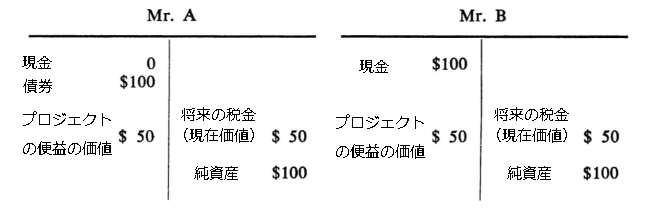

今、内国債が発行されたとする。A氏が100ドルの公債証書を購入するとしよう。プロジェクト実行直後、2人のバランスシートはどのようになるだろうか?

公的支出と公債発行の両方を実行した結果として、2人の純資産はそれぞれ全く変化していないことに注意しよう。この点はプロジェクトの便益がコストに等しいという仮定によって保障されている。もしプロジェクトがより便益の大きいものであることを仮定すれば、当然2人の純資産は増加するし、その反対も言える。

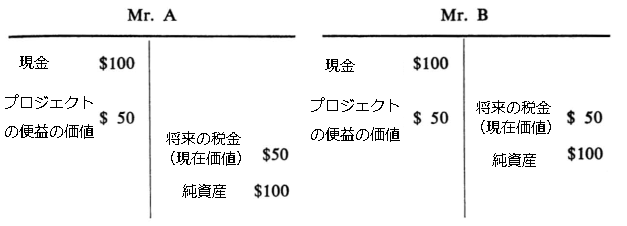

この結果を、公債が外国人に売られた場合の結果と比較しよう。先程と同じ公的プロジェクトについて、それを実行した後のAとBのそれぞれのバランスシートを考えよう。

これらの基本的なT字勘定から導かれる結論は明らかである。内国債の場合と外国債の場合とで、2人の純資産に違いは存在しない。

この極めてシンプルな会計的同一性が、これら二つの公債の形態の間に重要な違いがあると主張する論者によって暗に否定されてきたのはなぜだろうか? 既に議論したように、リアル・コストの誤謬に責任の一部がある。公債証書が外国に売却されたとき、公的な財を生産するための資源は、政治的共同体の経済的境界の外側からもたらされる。そこには政治的国境を跨ぐ、物理的に観察可能な資源のフローが存在している。最初の期間、すなわち公債証書が発行され、公的な財が建設される期間においては、その経済の内側にある資源は、つまり国内の資源は、公的な使用に振り向けられない。このような物理的資源のフローだけを皮相的に眺める観察者にとっては、この最初の期間にはリアルなコストが発生していないように見える。コミュニティのメンバーは誰も、私的な財やサービスに対する支配を放棄したり犠牲にしたりしているところを観察されない。バランスシートで見た場合に、外国債と内国債とで厳密に同一のことが起きているという事実は、ほとんど全く見過ごされてきた。

この見過ごしは、債務の負担について誤った問題を提起しがちな学者たちによって強化されてきた。彼らは存在している債務を保有していることの負担を定義することに不当に集中しているが、そうではなくて、創出されようとする潜在的な債務の負担が正しく問題にされるべきなのである。もし公債が存在しているのであれば、それが国内か国外かいずれで保有されるものであっても、当然、負担である。しかしこの負担ないしコストがどこに生じるのかは、新規の債務の発行や既発の債務の償還についての意思決定がなされる場合に、その場合にのみ問題にできるのである。

もし存在している公債の負担を定義することのみに関心が集中すれば、内国債と外国債は異なった影響を及ぼすように見え、内国会計の誤謬はより捉えがたくなる。外国債の利子を払い、償還を行うためには、資源は政治的単位の境界を越えて移転されなければならない。つまり支払は公債証書を外国で保有する人々に対してなされる。公債証書が領域内の市民によって保有され、利払いと償還がその経済の内部で行われる場合にはその必要はない。この明らかな違いから、他の条件が等しければ、外国債は内国債よりもいくらか「負担が重い」といえるかのように見える。

この一見問題のない分析は、この状況では、他の条件が等しいことは不可能であるという事実を無視している。このことを明瞭にするためには、存在している債務がかつて発行された期間に立ち戻り、先にシンプルなT字勘定を使っておこなったように、個々人のバランスシートへの影響を追跡する必要がある。外国債が発行されたとき、つまり公債証書が外国人に売却されたとき、資源はその経済の外部から流入する。これらの追加的な資源は、内国債の場合には公的な財の生産に使われ得ていたであろう国内の資源の代わりに使われるものである。したがって国内経済には内国債の場合よりも多くの資源が投下されたまま残っており、これらの資源は、借入が競争的な条件で実施されたとさえ仮定すれば、外国債に対する利子の支払いを為すのに十分なリターンを生む。負債によってファイナンスされた公的支出の生産性に関わらず、公債証書以外の形態で保有される市民個人の請求権は、同じ金額の内国債が発行された場合の請求権よりも、ちょうど対応して高くならざるを得ないのである。これらの資産は国外で保有されている債務に対する利子を支払うのに十分な資源を供給するだけの標準的なリターンを生む。ひとたびこの事実が認識されれば、外国債がより「負担が重い」と論じることは不可能である。(最終回「移転支出の誤謬」に続く)